神社と寺の違い、ちゃんと知っていますか?

静かな境内を歩いていて、ふと思いました。

「ここって神社?それともお寺?」

鳥居があるから神社だと思ったけど、あれ、仏像もあったような……?

たとえば、京都の八坂神社にも仏像があったり、鎌倉の長谷寺には鳥居が立っていたり。

そんなちょっとした迷い、ありませんか?

神社とお寺って、なんとなく身近な存在ですよね。

私も子どものころ、七五三は神社、お盆のお参りはお寺、と自然に足を運んでいました。でも、よく考えるとその違いって……あれ、説明できないかも?

初詣や七五三、法事やお盆で訪れることは多いけれど、違いをきちんと説明できるかというと……意外と難しい!

宗教(神道と仏教の違い)、建物(鳥居や山門)、参拝の仕方(拍手と合掌)——。

似ているようで、実は違いがはっきりあるんです。

この記事では、そんな「神社 寺 違い」にまつわる疑問をやさしく、わかりやすく解説します。

入口の違い、参拝作法、守護像、おみくじ、結婚式まで、気になるポイントを順番にご紹介していきます。

この記事でわかること

- 拍手するのは神社?それともお寺?

- 狛犬と仁王像、どっちがどこにいる?

- 神社にお墓がないのはなぜ?

- 神主さんとお坊さんって何が違うの?(役割や服装、祈りの対象なども全然違う!)

ほんの少しの知識があるだけで、誰と行く時でも、参拝はもっと楽しく、もっと特別な時間になります。

「なんとなく好き」を「ちょっと詳しい」に変える、参拝がもっと楽しくなる豆知識がここにあります。

この記事を読み終えたら、さあ、あなたも一緒に、神社とお寺の違いをめぐる小さな冒険に出かけてみませんか?

きっと次の参拝が楽しみになるはずです。

神社 寺 入口の違いから鳥居と山門を見比べてみよう

「神社には鳥居、お寺には山門」。入口だけで見分けられる違いをわかりやすく表現

境内に足を踏み入れる前に、まず注目したいのが“入口の門構え”。

一見よく似た神社とお寺ですが、実は入口の構造を見るだけでも、その違いがはっきりわかります。

神社には「鳥居(とりい)」が立っています。

朱塗りや木製のその特徴的な形は、神様の世界とこの世を区切る結界の役割を果たしています。

鳥居をくぐるという行為自体が、神聖な空間への第一歩なのです。

鳥居にはさまざまな種類があります。

たとえば、直線的な「神明鳥居」は伊勢神宮、屋根のある「明神鳥居」は伏見稲荷大社、太くて安定感のある「八幡鳥居」は宇佐神宮など、それぞれの神社ごとに特徴的な鳥居が見られます。

その形や色には、神社の系統や歴史的背景が反映されています。たとえば、鮮やかな朱色の鳥居は神道の影響が強く、装飾の少ないシンプルな鳥居は古い様式であることが多いです。

一方、お寺の入口には「山門(さんもん)」や「仁王門」が構えられています。

瓦屋根の重厚な門の左右には、「仁王像(におうぞう)」が安置されていることが多いです。

たとえば、奈良の東大寺南大門に立つ巨大な仁王像は、その迫力で訪れる人々を圧倒します。

仁王像は、阿形(あぎょう/口を開けた像)と吽形(うんぎょう/口を閉じた像)の対で配置され、仏教の守護神として仏の教えを守り、悪しきものの侵入を防ぐ役目を担っています。

さらに、山門は「三解脱門」とも呼ばれ、貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)という三つの煩悩を取り除き、悟りの境地へと進む象徴でもあります。

代表的な例としては、京都の南禅寺の山門が有名です。

つまり——

鳥居があれば神社、山門があればお寺。

これだけで入口から見分けることができるのです。

もっとも、日本には神仏習合と呼ばれる、神道と仏教が融合した歴史があり、例外も存在します。

たとえば、お寺に鳥居があったり、神社に仏教的な建築が残っている場所もあります。そうした背景を知っておくと、さらに参拝が楽しくなるでしょう。

旅の途中、時間がなくても“門構え”に注目すれば、そこが神社かお寺かを判断する手がかりになります。

入口の形に注目するだけで、宗教の背景がわかるかもしれません。

ぜひ次回の参拝で確かめてみてください。

ただし、例外もあります。

日本では「神仏習合」(しんぶつしゅうごう)って、神道と仏教が融合していた時代がありました。現在でもお寺に鳥居があったり、神社に仏教的な建築が残されている場所も存在します。

また、日本では神道と仏教が長らく共存してきました。これを神仏習合(しんぶつしゅうごう)と呼びます。

🔍 神仏習合の歴史をもっと詳しく知りたい方はこちら

たとえば、長野県の善光寺では境内に神社の要素が見られ、京都の八坂神社にもかつて仏教的な建物がありました。

こうした“神仏混淆”のスポットを訪れるのも、神社仏閣めぐりの奥深い楽しみの一つです。

次に神社やお寺を訪れる際には、ぜひ“入口”に注目してみてください。ほんの少しの知識が加わるだけで、何気ない参拝のひとときがぐっと深く、意味のあるものになりますよ。

神社 寺 違いを知れば、参拝がもっと楽しくなる拍手と合掌の作法を解説

「参拝って、どこでも手を合わせればOK?」

そんなふうに思ったことはありませんか?

実は、神社とお寺では参拝作法がまったく違うんです。

手を合わせるという共通点があるように見えても、音を立てるか、静かに祈るかという大きな違いがあるのです。

神社の参拝作法:「二礼二拍手一礼」で神様に想いを届ける

神社でのお参りといえば、「二礼二拍手一礼」。

これは、深くお辞儀を2回、拍手を2回、最後にもう一度お辞儀をするという形式です。

この作法は明治時代に一般化し、神様に感謝や願いを届けるとともに、場を清める意味が込められています。

拝殿の前には鈴(すず)が吊るされていることも多く、その音は神様への合図であり、同時に邪気を祓う役割も果たしています。

お寺の参拝作法:静かに合掌し、心を落ち着かせる

一方、お寺では拍手は行いません。

胸の前で合掌し、静かに手を合わせて祈るのが基本の作法です。

お寺は内省的・瞑想的な空間。

音を立てず、静けさを大切にしながら、仏様に心を向けます。

また、線香や香炉が置かれていることも多く、白檀などの香りが漂っています。

香の煙を浴びて心身を清める「準備の儀式」も特徴の一つです。

音でわかる神社とお寺の違い

参拝のときは、ぜひ「音」に注目してみてください。

耳を澄ませば、その場所が神社かお寺か、雰囲気から感じ取れるはずです。

- 神社:拍手や鈴の音が響く場所

- お寺:読経の静けさや線香の香りが漂う空間

この違いを知っておくだけで、参拝の時間がぐっと深く感じられるでしょう。

友人や家族と共有すれば、話題も広がります。

神社では音を響かせて神様に語りかける。

お寺では静寂の中で仏様に心を向ける。

同じ「手を合わせる」でも、意味は異なります。

その違いを意識しながら、次の参拝を楽しんでみてください。

きっと新たな気づきが得られるはずです。

・文化庁リンク

神仏習合についてもっと詳しく知りたい方は、文化庁が公開している宗教文化資料をご覧ください。

▶ 文化庁|日本の宗教文化に関する情報

狛犬と仁王像、どっちがどこにいる?

神社の狛犬と、お寺の仁王像をやさしいタッチで並べて描いた比較イラスト

神社やお寺を訪れると、まず目に飛び込んでくるのが“守りの象徴”。

境内の入口で私たちを迎えてくれるのは、人ではなく「守護像」たちです。

神社には「狛犬(こまいぬ)」、お寺には「仁王像(におうぞう)」がそれぞれの聖域を守る存在として配置されています。

でも、「これって神社?それともお寺?」と迷った経験、ありませんか?

この記事では、それぞれの守護像の特徴や意味をわかりやすく解説します。

神社の守り神:狛犬

神社の入口や拝殿前でよく見かけるのが「狛犬」です。

多くは石造で左右一対に並んで座り、神域を邪気や災厄から守る役割を果たしています。

狛犬の大きな特徴は“口の形”。

右側が口を開けた「あ」、左側が口を閉じた「うん」。

この「阿吽(あうん)」は宇宙の始まりと終わりを象徴し、万物のすべてを表しているとされます。仏教の影響を受けた名残であり、かつての神仏習合の時代背景が垣間見える要素でもあります。

さらに神社によっては、狛犬ではなく神の使いである「眷属(けんぞく)」が配置されていることも。

たとえば、稲荷神社では「狐」、日枝神社では「猿」、春日大社では「鹿」がそれにあたります。

こうした動物像もまた、神社の個性やご祭神との関係を物語る存在です。

寺の門番:仁王像

一方、お寺の山門や仁王門に立つのが「仁王像」。

正式には「金剛力士像(こんごうりきしぞう)」と呼ばれ、仏教の守護神として、仏法を守るために配置されています。

こちらも「阿吽」の形式で右が「阿形(あぎょう)」、左が「吽形(うんぎょう)」。

開いた口と閉じた口で、森羅万象を表すと同時に、仏教の教えに対する侵入者を威圧する役目も担っています。

仁王像の姿は、筋肉隆々で迫力満点。

怒りの表情と武道家のような立ち姿は、ただならぬ気配を漂わせ、まさに“門番”そのものです。

有名な例としては、奈良の東大寺南大門の仁王像が挙げられます。

高さ8メートルを超える木彫の巨大像は、圧倒的な存在感で訪れる人々を迎え入れ、結界の役割を果たしています。

顔ぶれを見れば場所がわかる

つまり——

**狛犬がいれば神社、仁王像がいればお寺。**

この守護像の“顔ぶれ”だけで、その場所が神道か仏教かが一目でわかるのです。

さらに、表情や姿勢、置かれている位置に注目することで、

その施設が大切にしている価値観や祈りの方向性まで感じ取れるかもしれません。

神社仏閣めぐりをもっと楽しむには、建物や御朱印だけでなく、

こうした“入口の番人”にもぜひ目を向けてみてください。

狛犬や仁王像の造形や表情の違いを知ることで、参拝体験がより豊かで奥深いものになるはずです。

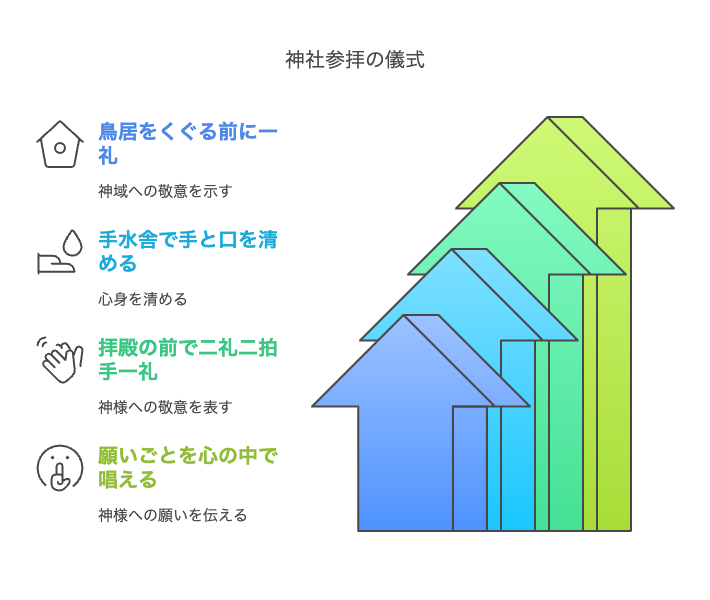

参拝の仕方もちがう?神社と寺の基本作法

同じ「祈る場所」でも、神社とお寺ではお参りの作法に違いがあるって知っていましたか?

何気なくやっているその動作、もしかしたら逆だったかも…?

ここでは、基本的な参拝の流れと、それぞれの所作の意味をわかりやすく見ていきましょう。

神社の作法は「二礼二拍手一礼」

神社での参拝には、ある程度決まったスタイルがあります。以下のような流れが一般的です:

1. 鳥居をくぐる前に一礼(神域への敬意)

2. 手水舎で手と口を清める

3. 拝殿の前で「二礼二拍手一礼」:

・深く2回おじぎ

・両手を合わせて2回拍手(柏手)

・願いごとを心の中で唱える

・最後にもう一度深くおじぎ

神社参拝の基本ステップをイラストで確認!心を込めてご挨拶

このスタイルは、神様に“音”で気づいてもらい、敬意を示す形式でもあります。

拍手(かしわで)には、場を清める意味も込められています。

お寺の作法は「合掌して静かに」

一方、お寺では基本的に拍手はしません。主な流れは以下の通りです:

1. 山門の前で軽く一礼(仏様への敬意)

2. 手水舎で手を清める(ある場合)

3. 本堂の前に進んだら、

・静かに一礼

・手を合わせて「合掌」して祈る

・必要があればお賽銭や線香・ろうそく・焼香を供える

・再び一礼

お寺の参拝マナーはこの5ステップ!心静かにお祈りを

お寺は静寂を大切にし、祈りは内面の静かな時間として行います。

拍手をせず、心を整え、そっと祈るのが基本です。

間違えたらダメ?

多少の違いがあっても問題はありません。

でも、知っていると参拝への気持ちがより深まりますし、神様や仏様への敬意もより自然に表せます。

神社や神道に関する詳しい情報は、神社本庁の公式サイトで確認できます。

▶ 神社本庁公式サイト

神社と寺でおみくじを引ける?

お参り後に引くおみくじは、ちょっとした楽しみと期待感をもたらしてくれます。多くの人が神社でおみくじを引くイメージを持っていますが、実はお寺でもおみくじを引くことができるのです。

それでは、神社とお寺でのおみくじにはどのような違いがあるのでしょうか。

おみくじの起源とその役割

神社の鳥居とお寺の本堂を背景に、それぞれでおみくじを手にする様子を対比で表現

おみくじはもともと仏教に由来し、修行僧が経典の一節を引き出して指針を得るためのものでした。この仏教の習慣が後に神社にも広がり、現在のように多くの人に親しまれる形となったのです。

神社のおみくじは、日々の行動や願望に対して「神様からの助言」として引かれ、結果の吉凶に一喜一憂することが特徴です。「大吉」や「凶」の結果に注目し、次の一歩を考えるための指針を得ることができます。

一方、お寺で引くおみくじは、仏教の教えに基づいた深いメッセージが込められています。結果そのものよりも、その内容を読んで生き方を見直したり、心の平穏を得たりするためのものとして重視されます。

両方で体験する楽しさ

神社では現世の願いを形にし、お寺では心や生き方について考えるきっかけを得る——このように、両方でおみくじを体験することで、それぞれの特徴をより深く楽しむことができます。

どちらが正しいということはありませんが、それぞれのおみくじが持つ役割や背景を理解すると、参拝の楽しみがさらに広がるでしょう。

神社と寺の結婚式、何が違う?その特徴と選び方

神前式と仏前式、ふたつの伝統婚礼をやさしいイラストで比較

結婚式といえば教会が思い浮かぶ方も多いですが、日本では神社やお寺も人気の場所です。ただ、両者には大きなスタイルの違いがあります。

神社の結婚式:格式と伝統を重んじる

神社での結婚式、いわゆる「神前式(しんぜんしき)」は、格式高く古式ゆかしい雰囲気が特徴です。たとえば、伊勢神宮では神前式が古くから執り行われ、夫婦の絆を結ぶ厳かな場として知られています。一般的な流れは以下のようです:

- 参進の儀:新郎新婦が親族とともに巫女や神職に導かれながら拝殿に向かいます。

- 祝詞奏上:神職が二人の縁を結ぶことへの感謝とこれからの幸福を祈る祝詞を奏上します。

- 三三九度の杯:新郎新婦が三度ずつ交互に杯を酌み交わし、夫婦の絆を深めます。

- 玉串奉奠(たまぐしほうてん):神様に玉串を捧げて祈りを込めます。

これらの儀式を通して、日本の伝統文化や古来からの結婚観を実感することができます。

お寺の結婚式:心のつながりを重視

一方で、お寺での結婚式、いわゆる「仏前式(ぶつぜんしき)」は、夫婦となる二人が仏教の教えのもとで新たな門出を迎える儀式です。

仏前式では、仏様を証人として誓いを立て、夫婦として共に支え合うことを祈念します。一部のカップルは、精神的な深みを感じられる点や、仏教的価値観に基づいた結婚生活を送りたいという思いから仏前式を選ぶことがあります。主な流れは以下の通りです:

- 仏前参拝:新郎新婦が本堂に進み、仏前で手を合わせて祈ります。

- 誓いの言葉:二人が互いに誓いの言葉を述べ、これからの生活を共に歩む決意を表明します。

- 数珠の交換:婚約指輪の交換に代わり、数珠を贈り合い心のつながりを象徴します。

- 読経とお経を聴く:僧侶による読経を聴き、仏教の教えに触れる時間を持ちます。

仏前式では、精神的な結びつきを強調し、夫婦としての“心の在り方”を大切にする点が特徴です。

どちらを選ぶべき?

神社の神前式は、伝統的で厳かな雰囲気を重視する方におすすめです。

この雰囲気には、雅楽の調べや巫女の舞が含まれ、新郎新婦が白無垢や紋付袴といった伝統的な装束を纏うことで、より一層格式の高さが際立ちます。

一方で、お寺の仏前式は、精神的な深さや仏教的な価値観を重視する方に適しています。

どちらも日本独自の文化的な魅力を持つ結婚式の形式です。新郎新婦の価値観や大切にしたい信念に合わせて選ぶことで、より思い出深い式になるでしょう。

近代との融合 最近では、どちらの形式も現代的な要素を取り入れています。

神前式では披露宴での西洋スタイルとの組み合わせが増え、仏前式でも伝統的な儀式を短縮し、現代の忙しいカップルに合わせた形式が広まっています。

神社と寺の違いを楽しむ

妄想旅のスタートは、神社かお寺か?空想で巡るふたつの世界

小さな発見が、旅を豊かにする

今回は「神社とお寺の違い」について、空想の旅に出かけるような気持ちで少しだけ学んでみました。「へぇ、こんなにも違うんだ」と驚いたり、「あれ、これってどっちの作法だっけ?」と迷ったり。

そんな発見の連続が、次に神社やお寺を訪れるときの楽しみを、そっと増やしてくれるはずです。

所作に宿る意味を知る

たとえば、鳥居をくぐるときの一礼や手水の作法、お線香を立てる意味や鐘を鳴らすタイミング。

どれも一見すると日常とはかけ離れた所作ですが、それぞれに深い意味と背景があります。「なるほど!」と納得できると、自然と心が整い、参拝の時間がぐっと特別なものに感じられるでしょう。

会話に花を咲かせる豆知識

こうした知識を少しでも持っていると、友達や家族とのお出かけがさらに楽しくなります。

「ねえねえ、実はこれ、神社の作法なんだって」とか、「それ、仏教の風習らしいよ」と、さりげなく話すだけで、ちょっとした話題の中心に。

旅のスタイルを一歩進化させる

神社とお寺、それぞれの背景や違いを理解することで、参拝やお参りに対する姿勢も自然と丁寧になっていきます。知らず知らずのうちに、あなた自身の旅のスタイルがワンランクアップしているかもしれません

\神社での作法をもっと深く学ぶならこちら/

コメント