神社に行くと、なぜ水で手を洗うの?

気がつけば、そこにある——

鳥居をくぐって数歩進んだ先。澄んだ水音が静かに響く場所。

手水舎。

木漏れ日を受けて輝く水面の前で、ひとりの参拝者が柄杓を手にする。

左手、右手、そして口元へと丁寧に水を運ぶ動きには、どこか儀式めいた静けさが漂います。

その人は、何を祓っているのだろう。

私は、何を洗い流したいのだろう。

旅の途中、ふとそんな思いにとらわれるのも、神社という場所の不思議な力かもしれません。

手水の謎をひもとく:現実の視点から見えてくる意味

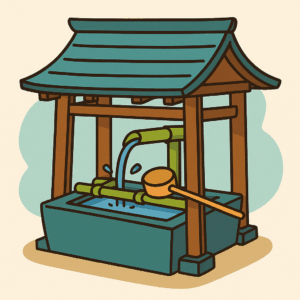

伝統的な手水舎の構造をわかりやすくイラスト化

ここで改めて、現実の視点から手水という行為を見つめてみましょう。

神社における「手を洗う」という所作には、見た目以上に深い意味と、長い歴史が込められています。

この記事では、「神社で水を使って手や口を清めるのはなぜか?」という素朴な疑問に対して、

神話・信仰・儀礼という三つの観点から、わかりやすく丁寧に紐解いていきます。

参拝のたびに自然と行っているあの仕草が、実は古代の神話や宗教的な思想とつながっている——。

そんな背景を知ることで、次に手水舎に立ったときの一動作が、少しだけ特別なものになるかもしれません。

神社で水を使う「手水」ってどんな意味があるの?

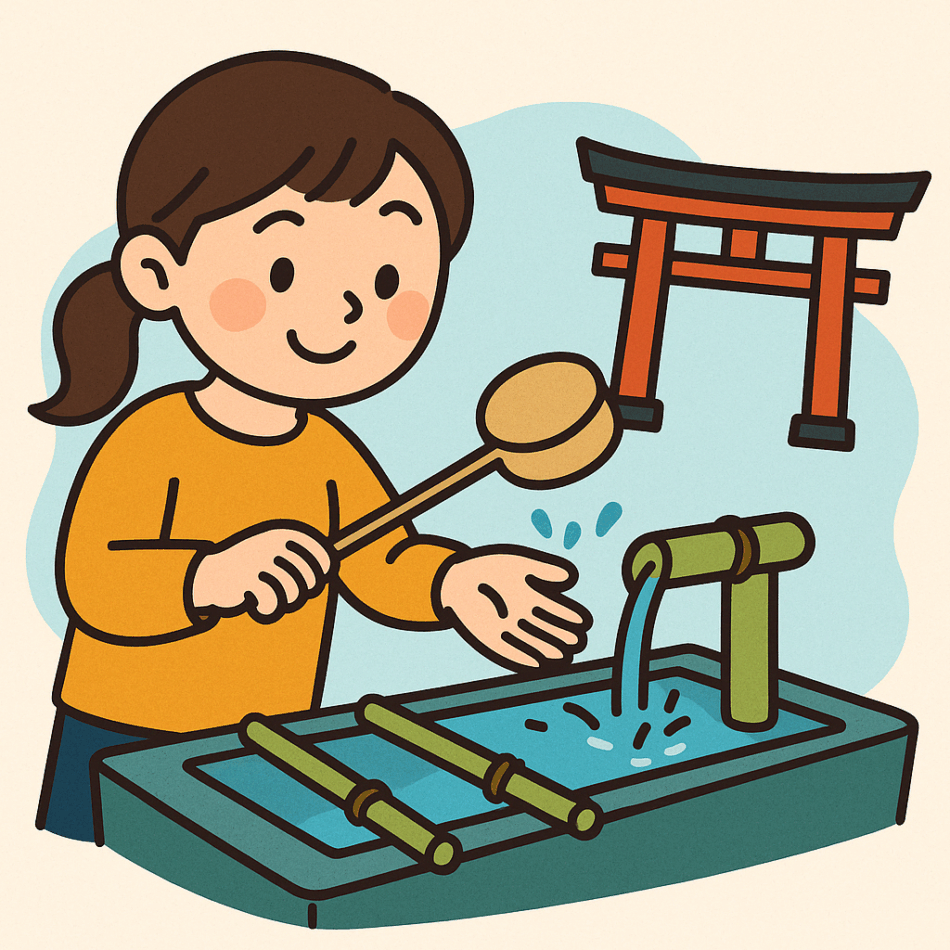

神社で手や口を清める行為は、「手水(てみず・ちょうず)」と呼ばれます。

これは、神様に向かう前に自身の身と心を整えるための、大切な“清めの儀式”です。

単なる参拝マナーではなく、信仰にもとづく意味のある作法なのです。

手水は、境内に設けられた「手水舎(てみずや)」という水場で行われ、参拝者は備え付けの柄杓を使って清めます。

基本的な手順は次の通りです:

- 柄杓で水を汲み、まず左手を清める

- 柄杓を持ち替えて右手を清める

- 再び左手に水を受けて口をすすぐ(※直接飲まない)

- もう一度左手を清める

- 柄杓を立てて持ち、柄の部分に水を流して洗い流す

- 柄杓を元の場所に静かに戻す

この一連の動きには、自分の中にある「穢れ(けがれ)」を祓い、神聖な場所にふさわしい状態に整えるという意味が込められています。

知らずに習慣のように行っていた数秒の儀式には、思っていた以上に奥深い意味があるのです。

神話に息づく“禊”── 手水の原点をたどる旅

神道の手水の起源を神話

手水という行為の起源をたどると、その源流は日本最古の神話にあります。

『古事記』に記された伊邪那岐命(いざなぎのみこと)の「禊(みそぎ)」が、まさにその始まりとされているのです。

伊邪那岐命は、亡き妻・伊邪那美命(いざなみのみこと)を追って黄泉の国を訪れ、そこで恐ろしい光景を目にします。

現世に戻った彼は、黄泉の穢れを祓うため、海で全身を洗い清めました。

この「禊」は、単なる身の浄化にとどまらず、天照大神・月読命・須佐之男命という三柱の神々を生み出す契機となりました。

つまり禊とは、穢れを祓い、同時に新しい神聖な存在を生み出す行為だったのです。

現代の神社で行われる手水は、この原始的な禊を簡略化した形と考えられています。

参拝前に手と口を清めるその所作は、遠い神話の時代を静かに追体験するような、小さな儀式なのかもしれません。

見過ごしがちな動作の中に、古代から続く神聖な意味が宿っている——。

そう思うと、手水のひとすくいが、いつもより少しだけ尊く感じられるのではないでしょうか。

「穢れ」と「清め」── 神道が大切にしてきた心のあり方

手水で穢れを祓う様子をやさしいタッチで表現したイラスト

神社での手水(てみず)は、単なる手洗いではありません。

その背後には、目には見えない“穢れ(けがれ)”を祓い、心と体を清らかに整えるという、深い意味が込められています。

神道における「穢れ」とは、物理的な汚れだけでなく、病気や死、不正、怒りや妬みといったネガティブな感情など、精神的・霊的なよどみの象徴です。

神様の前に立つためには、こうした穢れを取り除き、清らかな状態であることが望ましいと考えられてきました。

そのため、参拝の前に「清め」の儀式を行うのが基本とされます。

中でも手水は、誰もが自然に行える最もシンプルで身近な清めの方法。神社の入口で、訪れる人々がまず最初に行う神聖な行為なのです。

なかには、水盤に「洗心(せんしん)」という文字が刻まれている神社もあります。

これは、「手だけでなく、心も洗いましょう」というメッセージ。水を通して、外側だけでなく内面も整えるという、神道ならではの繊細な感覚が表れています。

手水の一つひとつの所作には、心を落ち着け、謙虚な気持ちを持ち、神様と静かに向き合う準備を整えるという意味が込められています。

つまり、手水は外見を整える行為であると同時に、心を整えるための神聖なプロセスでもあるのです。

手水舎の進化と今──建物と心を清める場のデザイン

花手水をモチーフにしたカラフルで親しみやすいデザイン

手水の原点は神話にありますが、その姿は時代とともに変化を遂げてきました。

古代には川や湧き水での「禊(みそぎ)」が中心でしたが、次第に神社の境内に「手水舎(てみずや)」と呼ばれる専用の施設が設けられるようになりました。

この手水舎は、参拝者が手軽に心身を清めることができるよう工夫されたものであり、神域に入る前の“祓いの場”としての役割を果たしています。

手水舎の造りは神社ごとに異なりますが、一般的には屋根付きの柱で囲まれた空間に、水盤と柄杓が備えられています。

屋根は、雨天でも清めを行えるよう配慮されたものであり、こうした構造全体が神聖な場として大切にされてきました。

また、龍の口から水が流れるデザインの手水舎も多く見られます。

龍は水の神である「龍神(りゅうじん)」の象徴とされ、その神聖な力を水に宿して穢れを祓う意味が込められています。

このように手水舎は、実用的な設備であると同時に、神聖な儀式空間としての象徴的な意味も担っており、

今日に至るまで、祈りと清めの文化を支える大切な存在として受け継がれているのです。

現代における手水の変化──伝統と新たなかたち

手水の儀礼は、長い歴史のなかで少しずつ形を変えてきました。その中でも、特に大きな転換点となったのが、感染症対策が社会全体に求められた現代です。

新型コロナウイルスの流行を受け、多くの神社では一時的に柄杓の使用を中止し、手水舎自体を閉鎖する措置が取られました。

参拝者が水に直接触れる機会が失われる中、「手を清める」という行為の意味や必要性が改めて問われることとなりました。

そうした状況のなかで生まれたのが、「花手水(はなちょうず)」と呼ばれる新たな試みです。

水盤に季節の花々を浮かべることで、手水の場に視覚的な癒しと清めの象徴を添えるこの取り組みは、SNSなどを通じて全国的に注目を集めました。

花手水は、物理的な接触を避けながらも、「見ることで心を清める」ことを目指した、信仰と美意識の融合とも言える表現です。

視覚文化との親和性が高く、地域ごとの個性や季節感を演出することで、参拝者に新たな感動を与える場として進化を遂げています。

なかには、花の入れ替えや装飾に工夫を凝らし、地域の魅力発信や観光誘致の一環として活用する神社も増えつつあります。

このように、手水という伝統的な儀礼は、時代の変化や人々の価値観に柔軟に応じながら、「清め」という本質を今なお守り続けているのです。次に神社を訪れるとき、手水舎の前でほんの少しだけ立ち止まってみてください。

水面に映るのは、静けさに包まれた、ありのままのあなたかもしれません。

ちなみに、季節の花々が彩る「花手水」を楽しめる札幌諏訪神社については、

こちらの記事で詳しく紹介しています。

記憶と憧れが交差する神社時間のしめくくり

神社を訪れると、不思議と心が整っていくように感じることがあります。

その穏やかな感覚の裏側には、手水という静かな所作がそっと寄り添っているのかもしれません。

鳥居をくぐり、木々のさざめきや土の匂いに包まれながら、水音をたどって手水舎へと向かう。

柄杓を手に取り、水の冷たさに指先が触れたとき、内に抱えていたざわめきが少しずつ解けていくような感覚が生まれます。

伊邪那岐命の禊に端を発する“清め”の文化は、長い年月を経てもなお、私たちの日常のなかに静かに息づいています。

手水は、神聖な儀礼であると同時に、自分と向き合うための小さな時間でもあります。

日々の忙しさに追われるなかで、わずかでも足を止めることができたら、それはきっと心の奥に残る「整える瞬間」になるはずです。

次に神社を訪れるとき、手水舎の前でほんの少しだけ立ち止まってみてください。

水面に映るのは、静けさに包まれた、ありのままのあなたかもしれません。

さらに詳しく知りたい方へ

コメント