朝の光とともに始まる妄想旅

朝焼けが街をゆっくりと照らしはじめるころ。

重いまぶたをこすりながら、まだ眠気の残る体を起こして、ロードバイクにまたがる。タイヤがアスファルトを滑る音、ペダルを踏むたびに変わる風の感触。

息が白くなるほどの冷たい空気のなか、それでも心はどこか暖かい。坂道をぐんぐん登る。

途中で何度か足を緩めたくなるけれど、ふと振り返ると、さっきまで走ってきた道が、朝の光にまっすぐ照らされているのが見えた。

その道は、まるでどこかへと誘うように、光の矢印のように続いている。

あの先に、なにか特別なものが待っている気がする。それは旅かもしれないし、神さまとの出会いかもしれない。

あるいはただの妄想かもしれないけれど。

でも今日に限っては、何かが違う気がしていた。

道の先に浮かぶ輪郭、それは山のふもとからまっすぐにのびる石段のようなものだった。

参道はどこまでも続き、その先には海が広がっていた。

そして、その向こうに沈んでいくひとすじの光。そう、光がまっすぐに道と重なるあの場所。

そんな話を聞いたことがある。福岡県福津市にあるという、宮地嶽神社のことだ。気づけば旅が始まっていた。

現実と妄想の境目をやさしく照らすその道は、まるで宮地嶽神社へと続いているように感じられた。

宮地嶽神社と「光の道」の秘密

石段から真っすぐ海へと続く参道。昼間でもその美しさに息をのむ光景が広がります

福岡県福津市に鎮座する宮地嶽神社(みやじだけじんじゃ)は、今からおよそ1700年前、神功皇后(じんぐうこうごう)によって創建されたと伝えられています(『日本書紀』などによる)。

商売繁盛や仕事運の向上を願う人々から篤く信仰されており、全国各地に点在する宮地嶽神社の総本社としても知られています。年間の参拝者数は200万人を超える人気の神社です。

その宮地嶽神社の象徴とも言えるのが、「光の道」と呼ばれる幻想的な自然現象です。

神社の正面から真西へとまっすぐ延びる約800メートルの参道は、玄界灘(げんかいなだ)に向かって伸びています。

毎年2月と10月、夕陽が参道と一直線に重なり、道全体が黄金色の光で包まれる光景が出現します。それは、まるで太陽が参道を歩いていくかのような、静かで荘厳な瞬間です。

この光景は、もともと地元では知られていたものの、2016年に人気アイドルグループ「嵐」が出演したJALのCMで全国的に紹介されたことをきっかけに、一躍注目を集めました。

こうした背景をもつ「光の道」は、自然現象としての美しさに加え、仏教における「西方浄土(さいほうじょうど)」——すなわち極楽浄土の概念と重ねられることもあります。

沈む夕陽と一直線に続く参道が、現世と来世を結ぶ霊的な通路のように感じられることから、単なる絶景を超えた信仰の象徴としても語り継がれているのです。

光の道は、自然の摂理と人間の営み、そして祈りが重なり合う、宮地嶽神社ならではの唯一無二の体験です。

訪れる人々の心に静かな感動と余韻を残すこの景色は、SNSなどで「一生に一度は見たい」と称賛されるのも納得できる、まさに神聖なる光の奇跡なのです。

道が持つ神秘的な力を感じられる場所として、京都の伏見稲荷大社にある「千本鳥居」も多くの参拝者を魅了しています。

▶︎ 伏見稲荷大社の妄想旅はこちら

「光の道」を見るための完全ガイド

宮地嶽神社の本殿と拝殿。背景の宮地嶽の山並みと調和する、美しい境内の風景です。

福岡県福津市の宮地嶽神社で見られる「光の道」は、年に2回だけ現れる幻想的な自然現象です。

夕陽が参道と一直線に重なり、海へと沈むその光景は、SNSやメディアでも取り上げられ、「一生に一度は見たい」と称されるほどの絶景です。

「光の道」を確実に、快適に楽しむためのポイントをわかりやすくご紹介します。

出現時期と日程

「光の道」が見られるのは毎年2月と10月の下旬です。2025年の予測日程(※福津市観光協会などの公式発表に基づく)は以下のとおりです:

- 2月18日(火)〜3月2日(日)

- 10月14日(火)〜10月22日(水)

この期間の中でも、特に太陽が一直線に沈む「ベストの日」は1〜2日とされています。最も良い光景に出会うためには、中日を狙って訪れるのが効果的です。

見頃の時間帯と天候対策

「光の道」は日没の瞬間に観察できます。目安となる時間帯は以下のとおりです:

- 2月:18時ごろ

- 10月:17時30分ごろ

水平線にわずかな雲がかかるだけで、夕陽は隠れてしまいます。そのため、次の対策が重要です:

- 天気予報を事前に必ずチェック

- 可能であれば複数日滞在を検討

撮影や観覧の際には、現地の天候変化に柔軟に対応できるスケジュールと心構えが必要です。

観覧場所と席の確保方法

最も人気の観覧スポットは、神社正面の石段上。参道・夕陽・海が一直線に並ぶ構図が見られます。

「夕陽のまつり」期間中は、混雑緩和のため観覧席が設置され、以下の2種類の方法で確保できます

◯ 祈願特別席(有料)

- 事前電話予約(0940-52-0016)

- 初穂料5,000円以上

- 石段上の特別観覧席を確保

- 16時からの夕陽特別祈願に参加可能(ロウソク点灯あり)

◯ 一般観覧席(無料)

- 当日14時から整理券配布 整理券情報はこちら ▶︎ 宮地嶽神社公式サイト

- 先着300名程度

- 午前9〜10時には行列ができる年も

- 整理券配布後も待機が必要なため、飲料、防寒具、簡易イスなどの持参推奨

撮影マナーと禁止事項

観覧席では、三脚や脚立の使用は禁止されています。

- 通行の妨げ、転倒のリスク

- 他の観覧者の視界を遮る

- 指定スタッフによる撤去の対象になる可能性

違反した場合、係員からの注意や退席の可能性もあります。

スマートフォンや小型カメラでの手持ち撮影を心がけ、マナーを守って観覧を楽しみましょう。

石段以外のおすすめ観覧スポット

混雑を避けたい方や、別アングルでの写真を狙いたい方には以下の場所もおすすめです:

- 参道中腹からの眺め:木々越しに差し込む夕陽が幻想的。

日没30分前が美しい。比較的空いています。 - 宮地浜(神社前の海岸):夕陽+神社のシルエット+水面反射の構図。

写真映え抜群で、ズームや望遠レンズがあると効果的です。

感動の瞬間に出会うために

「光の道」は、天候・タイミング・準備・忍耐のすべてがそろって初めて出会える光景です。数分間の感動のために数時間待つこともありますが、その一瞬のために多くの人が集まります。

実際、現地では感動のあまり静かに涙を流す人もいるほどです。

訪問時は、以下のチェックリストを参考に、しっかりと準備を整えてください:

- 天気予報の確認と予備日の計画

- 観覧エリア(石段・海岸)の選定

- 防寒・防風対策(カイロ、毛布、手袋など)

- 簡易イス、クッション、飲料、軽食

- カメラは三脚なしで対応できる機材を用意

一生に一度の景色に出会うために、万全の準備で訪れてください。

「夕陽のまつり」と地域の魅力を味わう

イメージ:参道に沈む夕陽と七夕飾りが調和する、宮地嶽神社の「夕陽のまつり」風景(創作イメージ

「光の道」が現れる2月と10月の下旬に合わせて開催されるのが、「夕陽のまつり」です。この祭りでは、宮地嶽神社の歴史ある行事や信仰に触れることができ、訪れた人々に深い感動をもたらします。

夕陽の特別祈願と神事

期間中、宮地嶽神社では夕陽特別祈願が毎日行われます。これは神々への感謝と開運を願う厳かな儀式で、16時ごろから社殿にて斎行されます。

- 参加方法:事前予約(電話:0940-52-0016)

- 初穂料:5,000円以上

- 内容:夕陽祈願+石段上の特別席で観覧+ロウソク神事(願いを灯す)

祈願を終えた後、参加者は最前列の特別観覧席へと案内され、石段上から参道と夕陽が一直線に並ぶ絶景を堪能できます。

限定御朱印と授与品

「夕陽のまつり」期間中は、金文字の御朱印や「光の道」にちなんだデザインの特別授与品が限定頒布されます。

- 金墨の御朱印:期間限定の記念印(数量限定)

- 光守:参道に差す光をモチーフにしたお守り

- 御朱印帳:「光の道」デザインの特別バージョン

人気のため、午前8時ごろから配布列ができることもあるため、余裕を持った来訪をおすすめします。

特別な瞬間を残すなら、御朱印帳にもこだわりたいもの。

「光の道」のデザインをきっかけに、あなただけの御朱印旅を始めてみませんか?

静かな時間をそっと閉じ込めるような一冊に、きっと出会えるはずです。

御朱印巡りがもっと楽しくなる。Amazon・楽天で人気の御朱印帳をチェック!

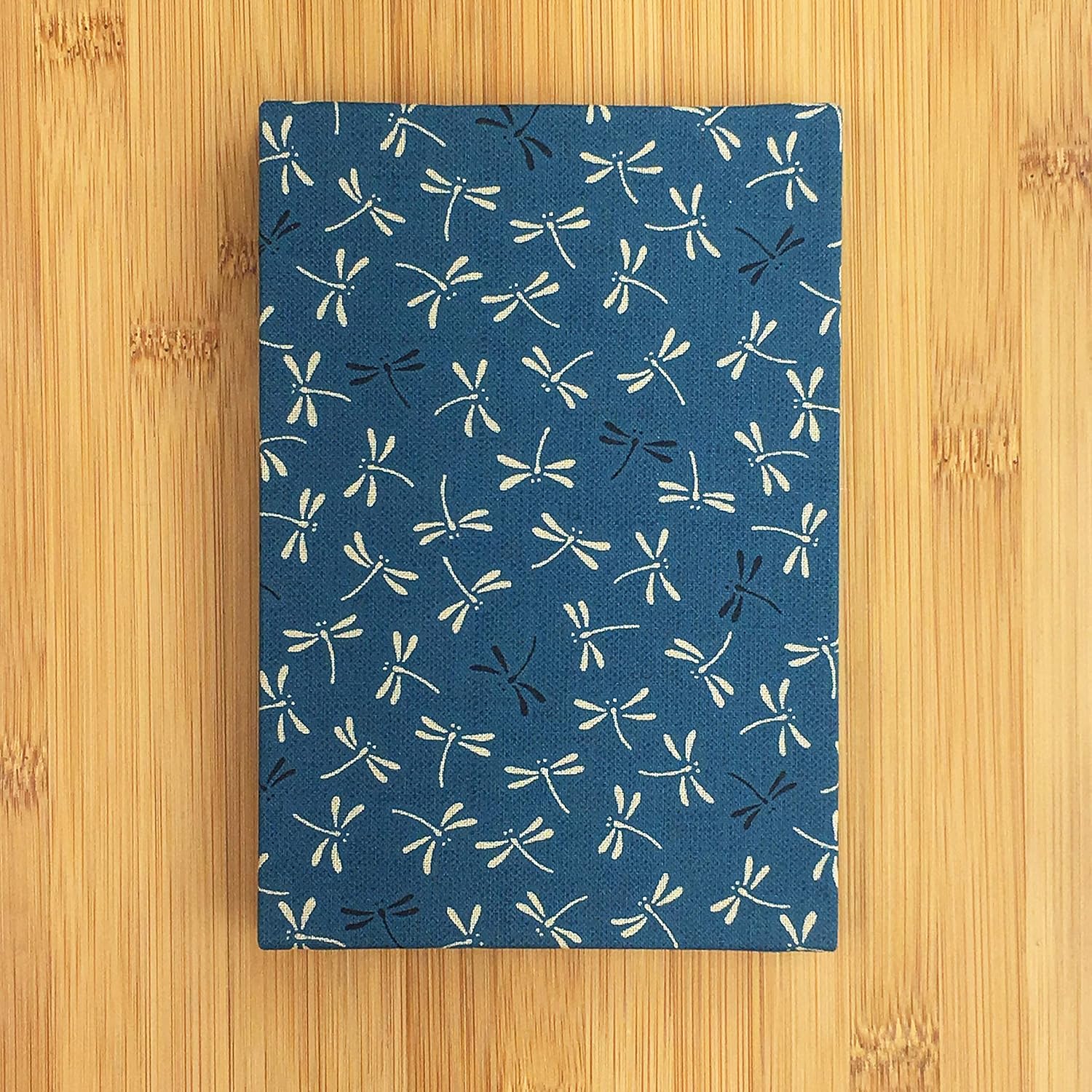

勝虫(トンボ)柄|縁起がいいとされる青の伝統模様

ビニールカバー付き・24折48頁の職人仕上げ

▶ Amazonで見る

|

【ランキング1位】御朱印帳 大判 かわいい 翡翠花吹雪 金襴 おしゃれ 京都ちせん 蛇腹 式 寺 神社 巡り や 旅行 にも 高級感のある一冊。

価格: 2,380円 |

|

灯明と舞の奉納行事

夜間には、竹灯籠や灯明によるライトアップが行われ、幻想的な雰囲気に包まれた境内を体験できます。特に週末や「光の道」が最もよく見えるとされる日には、神事や伝統舞の奉納も見逃せません。

-

- 灯明祈願祭:境内が数百本の竹灯籠に包まれ、足元がやさしい光に照らされる幻想的な雰囲気に

- 御遷座記念祭(10月22日):古代舞「ツクシ舞」の奉納など、歴史ある芸能にも触れられます。

「夕陽のまつり」の開催期間やイベント詳細は、年によって異なる場合があります。

最新の地域情報はこちら ▶︎ ひかりのみちDMO福津(観光協会)

信仰と文化が交差する神聖な時間

「光の道」は、その美しさだけでなく、それを囲む祭事によって、より一層心に響く体験となります。「夕陽のまつり」では、宮地嶽神社の歴史と地域の文化を肌で感じられる機会が数多く用意されています。

祈願、御朱印、舞、灯明──そのすべてが、一つの神聖な時間を形づくり、訪れる人々の心に深く残ります。

ただの絶景観光ではない、魂にふれる祭事を、ぜひ体験してください。

宮地嶽神社へのアクセス情報

宮地嶽神社は、福岡市内や北九州方面からもアクセスがしやすく、公共交通機関・自家用車のいずれでも訪れやすい立地にあります。

特に「光の道」が見られるシーズンには多くの参拝者が訪れるため、アクセス方法や到着時間の工夫が重要です。

| 所在地 | 福岡県福津市宮司元町7-1 |

|---|---|

| 最寄り駅 | JR鹿児島本線「福間駅」より 西鉄バスで約10分(「宮地嶽神社前」下車) または徒歩約30分(道は比較的平坦で歩きやすい) |

| 駐車場 | あり(無料駐車場 約700〜900台分) 第1〜第6駐車場を完備。 夕方前後は混雑するため、早めの到着がおすすめです。 |

博多方面から車で訪れる場合は、九州自動車道「古賀IC」から一般道で約20分。公共交通機関では、JR鹿児島本線「福間駅」から西鉄バス「1-1番」や「1-2番」に乗車し「宮地嶽神社前」バス停で下車します。

時間や人の流れにしばられず、気ままに巡る旅も素敵ですよね。

光の道だけでなく、海辺のカフェや夕景スポットまで、少し足を伸ばしたいときにはレンタカーが心強い味方になります。

![]() 地図を拡大したり、現在地からのルートを確認したい方は、以下のリンクをご利用ください。

地図を拡大したり、現在地からのルートを確認したい方は、以下のリンクをご利用ください。

▶ Googleマップ(経路案内)を開く

宮地嶽神社の見どころと境内巡りの楽しみ方

宮地嶽神社は、「光の道」だけでは語り尽くせない奥深い魅力にあふれた神社です。

境内には「三つの日本一」と称される巨大な神具をはじめ、古代から続く信仰の痕跡を残す奥之宮八社、考古学的にも価値ある古墳群、そして四季折々の自然美が息づいています。

参拝のたびに新たな発見があり、訪れるたびに違った表情を見せてくれる——まさに何度でも足を運びたくなる、そんな魅力に満ちています。

三つの「日本一」が迎える圧巻の拝殿前

長さ11メートル・重さ3トンを誇る、日本一の巨大しめ縄は宮地嶽神社の象徴

宮地嶽神社の拝殿前では、日本一のスケールを誇る三つの神聖具が圧巻の存在感で参拝者を迎えてくれます。これらは神社の象徴であり、神聖な雰囲気を体感できる空間を作り出しています。

- 大注連縄(おおしめなわ): 直径2.6メートル、長さ11メートル、重さ3トン。神域と俗世を隔てる結界の象徴であり、毎年1月には「しめ縄掛け替え神事」と呼ばれる伝統儀式が早朝から行われ、氏子や地元住民が参加します。このしめ縄は新しい年を清め、無病息災と五穀豊穣を祈る重要な役割を果たしています。

- 大太鼓(おおだいこ): 直径2.2メートルの迫力ある太鼓で、節分祭などの行事で境内に響き渡る音は、訪れた人々の心に強く残ります。神事の際の音の響きが、神々への感謝と祈りを象徴します。

- 大鈴(おおすず): 約450キログラムの重さを持ち、拝殿の天井から吊るされています。参拝時に鳴らされるその音には「邪気を祓い、清める力」があるとされ、願いを込めて一打を響かせる姿が印象的です。

これらの神具はただ「見る」だけでなく、五感で「感じる」存在です。

写真映えもしますが、現地で感じる空気感や神聖な雰囲気は格別。心を整える時間として、ゆっくりと対峙することをおすすめします。

奥之宮八社をめぐる小さな神社巡礼

宮地嶽神社の境内奥に点在する8つの社を巡る「奥之宮八社巡り」。それぞれ異なるご利益があります

本殿の裏手に広がる奥之宮八社は、まるで神秘の森の中を歩くような静かな小道に沿って点在しています。八つの末社はそれぞれ異なる神徳を持ち、すべてを参拝することで“八願成就”を目指すとされます。

- 一番社 七福神社: 福徳・金運・開運を願う。七福神が一社に祀られているのは珍しく、運気向上を祈願する参拝者が多く訪れます。

- 二番社 稲荷神社: 五穀豊穣や商売繁盛にご利益。赤い鳥居が印象的で、地域の事業主の厚い信仰を集めています。

- 三番社 不動神社: 厄除け・災難除けの神様。6世紀末に築かれた「宮地嶽古墳」を社殿としており、国指定史跡にもなっている貴重な空間です。

- 四番社 万地蔵尊: 子どもの成長と学業成就を祈る場所。地蔵のやさしい表情に親しみを感じます。

- 五番社 恋の宮: 良縁・恋愛成就・女性の守護を願う。ハート型の絵馬が並び、特に女性参拝者に人気があります。

- 六番社 三宝荒神: 火の神・かまどの守護神。家庭円満や台所の安全を祈る人に親しまれています。

- 七番社 水神社: 水の神様を祀る社で、清浄・農業・水難除けのご利益があります。

- 八番社 薬師神社: 病気平癒や健康祈願に訪れる人が多く、静かに手を合わせる姿が絶えません。

参拝者はこの八社を順番に巡拝することで、心願成就を祈りながら静かな時間を過ごします。各社には御朱印やおみくじも用意されており、「八社コンプリート」を目指す楽しみ方も人気です。

四季を彩る自然の魅力

色とりどりの吹き流しが境内を彩る、夏の風物詩・七夕まつり。短冊に込めた願いが風に舞います。

宮地嶽神社は、春夏秋冬それぞれの季節にあわせて異なる景観を見せてくれます。自然と神域が一体となった風景は、訪れる人の心を静かに癒してくれます。

- 春: 桜が境内を優しく彩り、参道は淡いピンクに包まれます。開花の時期には花見を兼ねた参拝客でにぎわい、春の訪れを感じることができます。

- 初夏: 藤棚と牡丹が見頃を迎え、境内に彩りと香りを添えます。特に奥之宮エリアの花々は、静かな雰囲気の中でゆっくりと楽しめます。

- 梅雨: 境内一帯を紫陽花が鮮やかに彩り、しっとりとした雨と花のコントラストが幻想的な風景をつくります。雨の日の静けさもまた一興です。

- 秋: 紅葉の時期には、もみじやイチョウが色づき、黄金と朱に染まる参道は圧巻。夕方の時間帯には光とのコントラストで一層ドラマチックな景観が広がります。

- 冬: 冷たい空気と澄んだ光の中で、静けさが神聖さを際立たせます。雪が降ると、拝殿や鳥居が白く染まり、神社全体が神秘的な表情に変わります。

こうした自然の移ろいを楽しめるのも、宮地嶽神社の大きな魅力のひとつです。四季折々の花手水や、季節限定の御朱印を求めて訪れる人も多く、何度訪れても飽きることがありません

記憶と憧れが交差する神社時間のしめくくり

旅の終わりには、静かに心を振り返る時間を——。

宮地嶽神社でのひとときは、ただの観光ではなく、心の奥にそっと光を落とすような、そんな特別な体験だったかもしれません。

夕陽に照らされた参道、手を合わせたときの静けさ、四季の息吹を感じながら一歩ずつ歩いた石段。その一つひとつが、「日常」とは異なる時間の流れをつくり出し、きっと記憶の奥に静かに根を張っていることでしょう。

「光の道」に導かれた今回の妄想旅。

その舞台である宮地嶽神社は、1700年の時を超えて存在し続ける神聖な場所。自然、歴史、祈り、美——すべてが調和したこの空間で、私たちはどこか懐かしく、そして新しい心の安らぎに出会いました。

まっすぐに続く参道の向こうに広がる玄界灘と空の景色は、思わず足を止めたくなるほどの静寂を湛え、忙しさのなかで忘れていた何かをそっと思い出させてくれます。

この旅が私たちに教えてくれたのは、「立ち止まって空を見上げる」ことの尊さです。

何気なく通り過ぎる日々の中に、神社の静けさや、風の音、石畳の感触に気づく瞬間があるとしたら、それは心が「整いたい」と願っていた証なのかもしれません。

境内で感じたやわらかな陽光、風にのって届いた香り、耳に届く鈴の音——それらの五感すべてが、旅の記憶をやさしく包み込んでくれます。

そしてその感覚は、これからの人生の歩みに、そっと寄り添い続けることでしょう。

一度だけでは味わい尽くせない、四季が織りなす表情豊かな神社の姿。春には桜が参道を彩り、初夏には藤や牡丹が咲き誇り、秋にはもみじと銀杏が紅葉し、冬には澄んだ空気の中に清浄な空間が広がる——。

その時々の風景が、訪れる人に新たな物語を届けてくれます。季節ごとの御朱印を集めるのも素敵ですし、次は朝の光を感じに来るのもまた新たな旅の始まりです。

「いつか行こう」ではなく、「今こそ、行ってみよう」。そう思ってもらえるきっかけになれたなら、この妄想旅のガイドとして、これ以上の幸せはありません。

光に包まれる参道を歩くあなたの姿が、いつか誰かの心にも届きますように。そして、あなたの願いが、静かに、でも確かに、かないますように——。

それではまた、どこかの神社で。 次の旅でお会いしましょう。

コメント